手繪怎么構圖

你是不是也經常遇到這種情況:明明線條畫得很流暢,顏色搭配也花了心思,可畫出來的畫面總覺得別扭——要么主體不突出,要么畫面失衡,要么空落落的沒重點?其實這不是你畫技的問題,而是忽略了構圖這個“隱形骨架”。構圖就像給畫面搭積木,同樣的元素,擺對位置就是藝術品,擺錯了就成了亂攤子。今天就用最接地氣的方法,把構圖從“玄學”變成可操作的步驟,新手也能一看就懂,上手就用。

一、為什么構圖總出問題?先避開這3個新手誤區

很多人學構圖一開始就鉆進“黃金分割”“三分法”的理論里,結果越學越懵。其實構圖的本質是“視覺引導”——讓觀眾的眼睛跟著你的思路走,而不是讓他們在畫面里“迷路”。先看看你是不是踩中了這些坑:

1. 主體居中=穩?大錯特錯!

新手最愛把主體放在正中間,覺得這樣“對稱又穩妥”。但你試試把手機相冊里的照片都調成居中構圖,會發現像證件照一樣呆板。比如畫一朵花,直接懟在正中間,花瓣再好看也像貼在紙上,沒有呼吸感。

2. 元素越多越豐富?畫面會“打架”!

看到好看的素材就想全塞進畫里:左邊畫棵樹,右邊加只鳥,天上飄云朵,地上還得有小花……結果每個元素都在搶注意力,觀眾根本不知道該看哪。就像你衣柜里全是好看的衣服,但胡亂堆在一起,反而顯得亂糟糟。

3. 只盯著局部細節,忽略整體平衡

畫人物時沉迷刻畫頭發絲,畫風景時死扣每一片葉子,畫完才發現人物頭重腳輕,風景一邊倒。這就像搭積木只關注單個方塊漂不漂亮,忘了整個塔會不會塌。

二、3個“萬能構圖心法”,比理論公式更實用

別再死記硬背構圖法則了!記住這3個核心思路,不管畫什么題材都能快速找到方向:

心法1:先做“減法”——畫面只留“主角”和“必要配角”

畫畫不是“元素大集合”,而是“故事小劇場”。比如你想畫“窗臺的多肉”,主角是多肉,配角可以是旁邊的小鏟子、半杯水,背景就簡單用淺色襯布,甚至留白。那些跟“窗臺多肉”無關的擺件、復雜的花紋,統統刪掉。

實操步驟:拿一張紙,用方框畫出你的“畫面范圍”,先在方框里用火柴人/幾何圖形標出主體位置,再問自己:“這個元素刪掉,會影響故事表達嗎?” 不會就堅決不要。

心法2:用“視覺重量”找平衡——畫面不是“天平”,是“蹺蹺板”

畫面里的元素有“輕重”之分:顏色深的比淺的重(比如黑色罐子比白色杯子重),大的比小的重(比如大樹比小草重),復雜的比簡單的重(比如花紋抱枕比純色抱枕重)。平衡不是兩邊一樣重,而是像蹺蹺板,重的元素離中心近一點,輕的元素離中心遠一點,就能穩住。

舉個例子:畫左邊一棵大樹(重),右邊不用畫同樣大的樹,畫幾只飛鳥(輕)或者一片云(更輕),位置靠右邊緣,畫面就平衡了。你試試把飛鳥移到大樹旁邊,是不是立刻覺得左邊沉下去了?

心法3:留“呼吸感”——別讓畫面“喘不過氣”

留白不是浪費空間,而是給眼睛休息的地方。就像說話要停頓,音樂要有間奏,畫面也需要“空白”來突出重點。比如畫人物側臉,背景大面積留白,觀眾的注意力自然會集中在人物的輪廓和表情上;如果背景畫滿花紋,人物反而被“吃掉”了。

小技巧:新手可以先把畫面想象成一張A4紙,至少留出30%的空白區域(可以是左上角、右下角,或者某一側),慢慢就會找到感覺。

三、5個“拿來就用”的構圖法則,附詳細步驟+錯誤對比

理論講完,直接上干貨!這5個法則覆蓋了90%的手繪場景,從靜物到風景,從人物到插畫都能用:

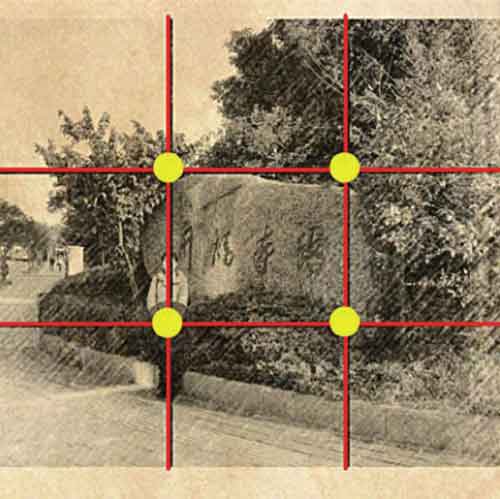

1. 三分法:最穩妥的“新手保底款”(適用:所有題材)

核心邏輯:把畫面橫豎各分3等份,形成“九宮格”,4個交叉點就是“視覺焦點”,把主體放在交叉點或線上,比居中更有動感。

實操步驟:

1. 用鉛筆輕輕在畫紙上畫“九宮格”(不用太標準,大概就行);

2. 主體(比如花朵、人物臉部、山峰)放在任意一個交叉點上;

3. 次要元素(比如葉子、手部、云朵)放在線條附近,別超出格子范圍。

錯誤對比:

主體居中:呆板,像“打卡游客照”;

主體在交叉點:視線有落腳點,畫面有延伸感。

場景舉例:畫一杯咖啡,杯子放在左下交叉點,杯柄朝向右上方,右上角留空白,簡單又高級。

2. 引導線構圖:讓觀眾“跟著你走”(適用:風景、街景、靜物)

核心邏輯:用自然的線條(比如道路、河流、欄桿、樹枝)把觀眾的視線“引”到主體上,就像給畫面裝了“導航”。

實操步驟:

1. 確定主體位置(比如遠處的房子、中間的花瓶);

2. 在畫面中畫一條“隱形路線”:可以是彎曲的小路(曲線引導),也可以是書架的層板(直線引導);

3. 引導線從畫面邊緣開始,慢慢指向主體,線條別太粗,別搶風頭。

避坑點:引導線不要直接指向畫面外,否則觀眾的視線會“跑出去”回不來。

場景舉例:畫森林小路,小路從畫面左下角向右上方延伸,盡頭畫一座小木屋,兩旁的樹木向中間傾斜,形成“自然引導線”,一眼就能看到木屋。

3. 框架式構圖:給畫面“加個畫框”(適用:風景、人物特寫)

核心邏輯:用門框、窗戶、樹枝、手等元素在畫面邊緣形成“框架”,把主體框在中間,突出重點,還能增加畫面的“故事感”。

實操步驟:

1. 先畫外層框架(比如窗戶的方形邊框、樹枝交叉的三角形);

2. 框架內部畫主體(比如窗外的風景、框里的人物);

3. 框架可以“不完整”(比如只畫半扇窗戶),更自然。

錯誤對比:

框架太規整、太粗:像給畫鑲了個笨重的相框;

框架有破損、有細節(比如窗戶上的裂紋、樹枝上的葉子):更有真實感。

場景舉例:畫貓咪,用打開的書本邊緣做框架,貓咪趴在書頁中間,眼睛看向鏡頭,既有層次感又可愛。

4. 對稱與平衡構圖:莊重又穩定(適用:建筑、倒影、靜物組合)

核心邏輯:左右對稱(比如宮殿、蝴蝶)或上下對稱(比如水面倒影),但完全對稱會呆板,所以要“對稱中帶點不對稱”。

實操步驟:

1. 畫一條中軸線(畫面中間的豎線或橫線);

2. 中軸線兩邊放“差不多”的元素(比如左邊一個花瓶,右邊一個茶杯,高度接近但形狀不同);

3. 加一點“打破對稱”的小細節(比如花瓶里插3朵花,茶杯旁放1塊餅干)。

場景舉例:畫餐桌靜物,左邊一個茶壺,右邊兩個茶杯(茶壺重,茶杯輕,數量上找平衡),中間放一塊桌布,桌布的褶皺不對稱,畫面就穩而不死板。

5. 對比構圖:用沖突制造亮點(適用:所有題材,想突出張力時)

核心邏輯:通過“大小、顏色、疏密、動靜”的對比,讓主體瞬間跳出來。比如大的主體旁邊放小的元素,深色主體配淺色背景,密集的花紋旁邊留空白。

最實用的3種對比:

大小對比:畫人物時,主體人物畫大,背景人物畫小,突出主角;

顏色對比:紅色花朵配綠色葉子(冷暖對比),黑色貓咪趴在白色沙發上(明暗對比);

疏密對比:畫樹林,主體樹木畫得枝葉茂盛(密),遠處的樹簡化成輪廓(疏)。

場景舉例:畫向日葵花叢,中間一朵最大的向日葵(主體),周圍畫幾朵小的、半開的(大小對比),背景用淺色天空(疏密對比),瞬間主次分明。

四、不同場景的“構圖公式”,照著畫就對了!

場景1:人物速寫(頭像/全身)

公式:三分法+引導線(視線方向留空白)

頭像:把眼睛放在上交叉點,下巴朝畫面內側(比如眼睛在左上交叉點,下巴向右下方傾斜),臉頰旁邊留空白,別畫太滿;

全身:人物重心放在一條腿上(形成“C”或“S”形曲線),身體朝向的那一側留更多空白,比如人物看向右方,右邊空白比左邊多。

場景2:靜物寫生(水果/文具/美食)

公式:三角形構圖(穩定)+ 對比(大小/顏色)

把靜物擺成“三角形”(比如3個蘋果,一個最高,兩個稍低,形成三角頂點);

最大的、顏色最鮮艷的放在視覺焦點(三分線交叉點),旁邊搭配小的、顏色淺的物體。

場景3:風景手繪(天空/山川/街道)

公式:地平線+引導線+近大遠小

地平線別畫在正中間!天空占2/3(表現開闊)或地面占2/3(表現地面細節);

用道路、河流做引導線,近處的物體畫大、畫清晰,遠處的畫小、畫模糊(比如近處的樹有葉子,遠處的樹是色塊)。

五、新手最容易踩的5個坑,現在改還來得及!

1. “我畫的是對稱,不是復制粘貼”:對稱構圖不是左右完全一樣,比如畫蝴蝶,左右翅膀花紋相似但細節不同,否則像復印的。

2. “背景不是‘背景板’,要和主體互動”:畫人物時,背景可以簡單,但不能和主體脫節。比如人物穿紅色衣服,背景加一點紅色小元素(比如遠處的花),畫面更和諧。

3. “別讓主體‘掉出畫面’”:主體的關鍵部位(人物的頭、靜物的主要部分)別太靠近畫紙邊緣,至少留一點空隙,不然看著“擠得慌”。

4. “鉛筆稿階段就定好構圖”:別一上來就直接畫細節,先用鉛筆輕輕打稿,確定主體位置、大小,不滿意就擦掉重畫,等整體舒服了再細化。

5. “多畫小速寫,別貪大”:每天用5分鐘畫3-5個小構圖草稿(火柴人、幾何圖形就行),比一周畫一張大畫進步快10倍!

最后想說:構圖沒有“標準答案”,但有“基本邏輯”

今天講的法則和技巧,是幫你快速入門的“拐杖”,等熟練了,完全可以打破規則。比如畢加索的畫,構圖看似“混亂”,但你能感受到他想表達的情緒——這才是構圖的終極目的:讓畫面替你“說話”。

剛開始練習時,別追求“完美構圖”,先做到“不別扭”:主體清晰、畫面平衡、有留白。畫完后把畫拿遠一點看(或者拍張照倒過來看),如果第一眼能抓住重點,就說明構圖成功了一半。

構圖就像學騎自行車,一開始覺得難,練多了自然就有“手感”。現在就拿起筆,隨便找個身邊的小物件(杯子、水果、文具),用三分法畫一張試試——你會發現,原來改變位置,畫面真的會不一樣!

尊重原創文章,轉載請注明出處與鏈接:http://www.abtbt.com.cn/jsjzx/Graphic_Design/227699.html,違者必究!